Auswirkungen auf den Wald

Wenn man sich genau umschaut, sieht man an einigen Stellen im Wald Spuren, die die Eisenindustrie dort hinterlassen hat. Heute hat sich die Natur diese Bereiche zurückerobert, doch sie heben sich teilweise noch deutlich von der Umgebung ab.

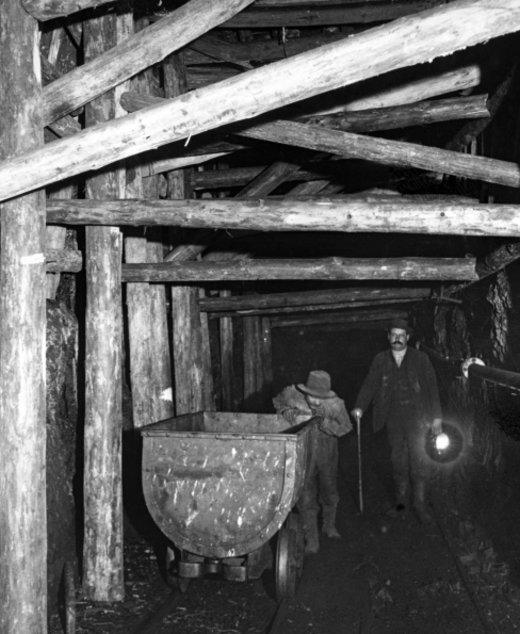

Deutscher Türstock und Feuersetzen

Die Eisenindustrie hatte zerstörerische Auswirkungen auf den Wald, weil Holz in der vormodernen Montanindustrie in großen Mengen verbraucht wurde. So wurden beispielsweise die in den Berg gehauenen Stollen und Schächte mit hölzernen Stützen ausgebaut, damit sie nicht unter dem Druck des Gebirges wieder einstürzten. Eine klassische Methode war dabei der sog. "Deutsche Türstock", der aus zwei starken senkrechten Stämmen ("Stempeln") besteht, auf die ein starker waagerechter Balken, die "Kappe", aufgesetzt wird. Diese "Türstöcke" sicherten in kurzen Abständen die Stollen. Meist wurden zudem die Seitenwände zwischen den Türstöcken durch starke Bretter vor dem Einbrechen gesichert. Allein dieser Ausbau verbrauchte also schon große Mengen an Holz. Eine weitere hochgradig holzverbrauchende Praxis, die für den Warsteiner Raum jedoch nicht überliefert ist, war das "Feuersetzen". Dabei wurde unter der Erde ein Holzfeuer in Brand gesetzt, um das harte Gestein durch die große Hitze mürbe zu machen.

Haspeln, Winden, Göpel

Auch oberirdische Förderanlagen, Fördergerüste, Haspeln, Winden, Göpel, sowie die kleineren Betriebsgebäude wurden aus Holz gebaut. Besonders viel Holz verbrauchte auch die weitere Verarbeitung des gewonnenen Erzes, da zur Verhüttung des Eisens Holzkohle eingesetzt wurde. Nach neueren Untersuchungen wurden um 1600 für die Produktion von 1 kg Eisen ca. 5 bis 7 kg Holzkohle verbraucht (je nach eingesetzter Ofen-Technologie). Da zur Produktion von Holzkohle jedoch mindestens die dreifache Menge Frischholzgewicht benötigt wird, erforderte die Produktion von 1 kg Eisen ca. 15-20 kg Holz. Das im Hochofen erzeugte Eisen wurde in Hammer- und Schmiedewerken weiter bearbeitet. Für das Erhitzen des Eisens wurde selbstverständlich wieder Holzkohle benötigt. Die Gewinnung und Verarbeitung von Eisen war ein bedeutender Gewerbezweig in vielen Gegenden Südwestfalens. Das florierende Gewerbe benötigte Arbeitskräfte, diese wiederum brauchten Häuser, welche größtenteils aus Holz gebaut waren. In diesen Häusern wurde gekocht und geheizt - mit Holz. In dieser Aufzählung ist nur der direkte Holzverbrauch erfasst.

Hinterlassene Spuren

Der Bergbau hatte aber auch indirekte Folgen für den Wald. In aufgegebenen Bergbaubereichen war die Landschaft teilweise so tiefgreifend verändert worden, dass es Jahrhunderte dauern wird, bis sich der Wald diese Bereiche wirklich wieder zurückerobert hat. Ein Beispiel für so einen aufgelassenen Bergbaubereich ist das heutige Luchsgehege im Wildpark im Bilsteintal. Hier unterscheidet sich die Vegetation im Bereich des ehemaligen Bergwerksgeländes auffallend deutlich vom Wald der Umgebung: Heidekraut und Moorbirken herrschen vor, starke Laubbäume fehlen völlig. Auffällig ist schließlich auch der Name des Berges, um den diese Route führt: "Kahlenberg". Vieles spricht dafür, dass dieser Berg in der Vergangenheit "kahl" war und dass die Montanindustrie die Ursache für diesen kahlen Berg war.